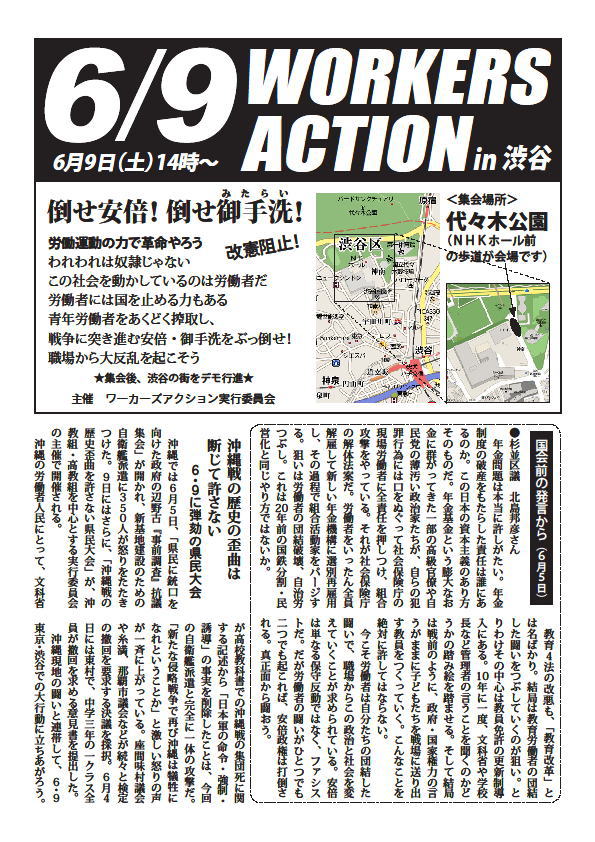

自衛隊の情報保全隊のリストの件で大騒ぎですが、そんななか琉球朝日放送(QAB)が事前調査の実態について非常に丁寧にレポートしてくれています。ここには文章だけしか載せられないので、アドレスもリンクしておきますので、是非パソコンでごらん下さい。写真と映像も合わせて観ていただきたいと思います。(琉球朝日放送・6/6)「Qリポート 検証

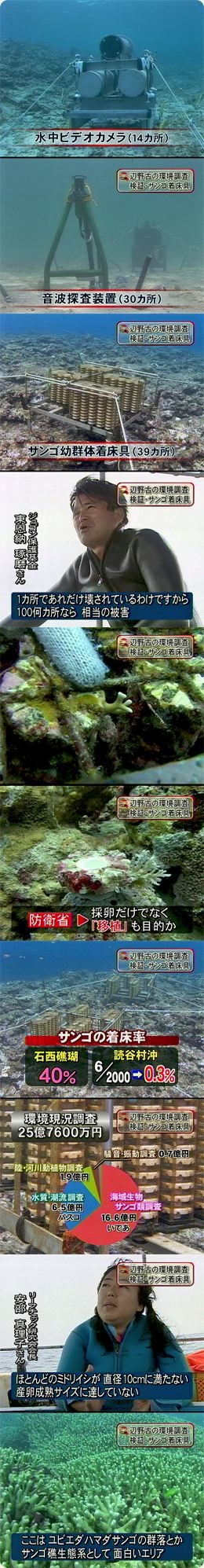

辺野古の環境調査」先月18日から国が名護市辺野古沖ではじめた基地建設のための事前調査で、「サンゴの着床具」と言う器具が全部で39箇所に投入されることになっていますこれは「サンゴの産卵状況を知るため」と言う理由で、ミドリイシサンゴの産卵する今の時期に間に合わせようと海上自衛隊まで動員して設置された器具ですが、これでどんな調査ができるのか、なぜこの形なのか。調べると意外な事実がわかってきました。現在、「環境アセス」の前の環境調査という異例の形で、じゅごんの通り道にビデオカメラが設置されています。

また、音波探査装置やこのような着床具など、あわせて112箇所に調査機器が置かれます。このポイントでは、基盤となる鉄柱が、キクメイシと言う種類のサンゴを割る形で設置され、市民団体が抗議しています。ジュゴン保護基金・東恩納琢磨さん「1箇所であれだけ壊されているわけですから、100何箇所なら相当の被害。調査だといえばなんでもやっていいのかと思う」そろばんの駒のように重なっている着床具は、1ケースあたり480個。それが一箇所に2つ、およそ1000個の並んでいる形です。セラミック製のこの着床具。なぜこのような形をしているのでしょうか。沖縄でも最もサンゴ礁が元気な八重山の石西礁湖。ここで環境省が3年前から試みているのが、この着床具を使ったサンゴの再生事業です。八重山では今年も先月末、ミドリイシ類のサンゴが一斉に放らん。受精してから数日間、サンゴは着床する岩などを探しますがこの凹凸はそのサンゴをキャッチするための形なのです。そしておよそ1年。ここではおよそ4割の着床具に赤ちゃんサンゴがつきました。その駒を一つ一つばらし、粘土状の接着剤で固定して移植します。つまり、この器具の目的は明らかに移植なのです。しかし、定着率はまだまだ低く、手法が確立されていないにもかかわらず、今回防衛省は産卵の時期にあわせて強引にこの手法を導入。その背景には、将来的に「移植による保護」もアピールできるという計算が浮かびます。リーフチェック研究会・安部真理子会長「今回もし着床したミドリイシの幼生があれば、それをどこか水産養殖試験場に持っていって大きくなるまで待って、たとえば基地建設が終わったあとにまたそれを移植出来るからいいんだと、そういう論法を取るのではないか」この8年、辺野古周辺のサンゴ礁を調査してきた安部さんら、リーフチェック研究会のメンバーは、まだ未知数の移植技術が自然保護の言い訳に使われることを懸念しています。特にこの着床具、沖縄本島では全く成果を挙げていません。去年、読谷村の沖に沈めた2000個の着床具のうち、サンゴがついたのは6つだけ。サンゴが少ない本島周辺では、まだ試行錯誤の段階です。ところが、今回のこの調査にかけられる費用は16億6千万円。「事前調査」総額25億円の大半を占めます。それだけの費用対効果が見込めるのでしょうか?もう一つ、もともとミドリイシ類の少ない辺野古で、産卵が見られるのかという問題もあります。この着床具の周りには産卵する大きさのミドリイシは見当たりません。安部さん「ほとんどのものが直径10センチに満たない。産卵成熟サイズには達していないと思います」このままでは、辺野古には「サンゴはほとんどない」という誤った結論が導き出されるのではと懸念の声が上がっています。安部さん「塊状ハマサンゴの群落、ユビエダハマサンゴの群落など、すごく面白い生態系なんですが、そこに設置せず、砂浜に設置している。調査ポイントの選定に問題があると思います」この器具の本来の目的は、環境調査というより「移植実験」ですよね。でも、環境省がサンゴの海を取り戻そうと肝いりで始め、しかもまだ発展途上の移植技術をやすやすと防衛省の基地建設のために提供するということ自体、問題ではないですか?番組でも度々お伝えしていますが、サンゴの移植はとても難しく、根気が要る。それに必死に取り組んでいる方々の努力をも踏みにじるものだと思います。環境省の本来の仕事は、まだできもしない移植技術云々することではなくて、今あるサンゴをどう守るかを防衛省を指導することではないでしょうか。Permalink at 23:56

動きはありません。

動きはありません。海ではカヌー練習が行なわれています。今日は波はあまり高くないですが、風が少し強めですので、大変かもしれませんが、皆さん元気よく練習されています(^^)